¶ La dimension spectraculaire et magigantesque du monde Charles-Arthur Boyer ¶ Le coup de dés de Magritte, Broodthaers et Pressager Roland Recht ¶ Le jardin suspendu Marie Treps ¶ Le rire du casuiste Denis Pelletier ¶ Texte de Corinne Charpentier Corinne Charpentier

La dimension spectraculaire et magigantesque du monde

Charles-Arthur Boyer, texte de l’exposition au centre d’arts plastiques de Saint-Fons, 2003

«Si l’on m’avait demandé ce que c’était que l’existence, j’aurais répondu de bonne foi que ça n’était rien, tout juste une forme vide qui venait s’ajouter aux choses du dehors sans rien changer à leur nature.» Jean-Paul Sartre, in La nausée

«Un certain art du texte pourrait se fonder sur le jeu entre le prévisible et l’imprévisible, entre l’attente et la déception, la connivence et la surprise.» Georges Perec, in Penser/Classer

À trop penser que les choses et le réel se ressemblent, on se condamne à ne jamais envisager les premières comme le second pour ce qu’ils sont, à savoir quelque chose d’irrémédiablement irréel. Ainsi les choses, tout autour de nous, prennent d’abord forme avant de prendre sens. Autrement dit, leur visible prend le pas sur leur lisible, sinon leur contenu. De même, le réel se tient tout autant entre le début d’une action et son impact, tout au long d’une ligne entre deux points ou sur la trajectoire d’une flèche de l’arc vers la cible, que dans l’environnement même dans lequel ils s’inscrivent (la «plage» de vision sinon la «page» de pensée). La condition du visible c’est croire plus que voir : croire que l’on a vu le vol de l’oiseau dans le ciel parce que l’on a entendu son cri, la course du lièvre à travers les champs parce que l’on a senti les herbes bouger. Faire le réel ce n’est pas le mimer, le re-réaliser, mais l’ir/réaliser, en faire décoller la présence effective, la surface de vérité.

Et si j’ai toujours été intrigué par l’étrange impression que me procurait la vision des œuvres d’Étienne Pressager, c’est sans nul doute parce qu’il appartient à ce parti pris là des choses. Non seulement parce que ses dessins s’inscrivent dans une sorte d’aporie de la représentation, mais parce que toute son œuvre manifeste de cette façon très légère et discrète d’aborder n’importe quel sujet (ou de ne pas l’aborder) — une façon passagère et éphémère d’habiter un endroit par trop achevé, ou par trop investi. Son œuvre ne contient, en effet, ni temps, ni sujet, ni intentions particulières, juste, apparemment, un plaisir immédiat de dessiner de la façon la plus précise et la plus figurative qui soit les insaisissables paradoxes qui l’entourent : le paysage, les fleurs, les fruits, les objets, les lettres — des alphabets en particulier — ou plus récemment le corps et ses morceaux. Autrement dit, une école — sinon une vision — naturaliste de la représentation. Sauf que cela dit, rien n’est dit. À l’instar du Georges Perec de Penser/Classer, classant les choses et le monde pour mieux les penser et les comprendre, il ne cesse, à sa manière, de bouleverser les hiérarchies et les conventions établies par l’approche un peu oblique d’une pratique inattendue de l’image, du langage et du sensible. Et la clarté de ce naturalisme systématique et stylistique de toute représentation vient ici en excès : en excès de surface, en excès de figure, en excès de visible ; et, derrière, rien n’y semble ni tout à fait vrai ni tout à fait réel, tout y demeure plutôt flou, opaque, incertain et fantomatique, comme si nous avions affaire aux spectres figuratifs de la représentation plutôt qu’à la capture de la réalité même. Et ces spectres figuratifs font “dessin“ et font “image“ pour mieux se jouer de nous et des choses : ils nous font du cinéma, leur cinéma, le cinéma des dessins et des images animées.

Ainsi, alors que d’autres s’appliquent à recharger les formes de nouveaux contenus, Étienne Pressager, lui, surdétermine et élargit la présence et la surface des choses. Dès lors rien n’y est si immédiat ou si ordinaire ; tout y est, en revanche, plus ambigu et plus complexe. Car ce qu’il faut y voir est justement ce qu’on ne peut pas lire mais que l’on doit simplement croire : l’enchantement poétique et la sincérité du rêve, l’émerveillement magique et la délicatesse des choses. Et c’est le choix de l’innocence, de l’enchantement et de l’émerveillement qui, seul, permet de faire décoller la surface des choses et d’en intensifier la présence, donc les possibles, en dehors de toute convention ou de toute signification, comme une projection — sinon une emprise — de l’expérience poétique et imaginaire sur l’arc de la pensée vagabonde. Mais il nous faudrait également référer à cette séduction particulière qui consiste à se livrer à la contrainte ou à la démesure pour mieux les détourner sinon les pervertir de l’intérieur : la contrainte du dessin et de la figuration, la démesure du temps ou du déplacement, la contrainte de la répétition de la série, la démesure du nombre ou de la progression…

Dès lors, cet usage extraordinaire ou «magigantesque» de l’infime cours des choses dépend moins de ce qu’elles sont ou de ce qu’elles désignent que de ce qu’elles pourraient être si nous voulions bien nous laisser conduire — avec l’entremise d’Étienne Pressager — par les vecteurs insaisissables de leur simultanéité et de leur polysémie : des pensables possibles, des espaces d’espèces.

Le coup de dés de Magritte, Broodthaers et Pressager

Texte de Roland Recht, extrait de la conférence donnée le samedi 6 novembre 2004 à Strasbourg dans le cadre du colloque «Peinture et littérature au XXe siècle»

(…) Étienne Pressager n’appartient pas à la mouvance du Surréalisme belge mais il ne renierait pas une filiation reliant son œuvre à celles d’un Broodthaers ou d’un Magritte. Né en 1958, il fait partie d’une génération pour laquelle l’art conceptuel est un ensemble de données historiques, mais qui ne lui oppose pas nécessairement la pratique de la peinture, de la peinture comme jeu avec le visible et comme jeu avec les mots. Son travail atteste que la radicalité ne signifie pas un recours exclusif et hautain à une pose définitive, mais caractérise une exploration obstinée du rapport entre le mot et la représentation figurée, fût-ce au prix d’un engagement vital que je dirais «mallarméen».

À la différence de Magritte et de Broodthaers, Pressager revendique l’héritage du savoir peindre 25 avec la panoplie des techniques qui le fondent : maîtrise de l’illusion tridimensionnelle, maîtrise de la science des couleurs — le gris est mélangé, parfois en quantités infimes, à toutes les couleurs de ses grandes gouaches —, maîtrise du trait. L’affirmation du savoir-faire est une nécessité parce que c’est elle qui révèle qu’il s’agit bien de peinture ; plus l’illusion est réussie, plus l’autorité de la peinture se voit proclamée 26. Le réel ne gagne rien à cet effort du peintre, mais la peinture a tout à y gagner. Le jeu de mots peut devenir jeu d’images comme dans ces gouaches où le sens d’une phrase calligraphiée est pour ainsi dire figuré par le traitement de la représentation 27. Alors que les mots sont considérés comme des signes arbitraires, ici ils entrent dans l’épaisseur de la matière colorée et se voient convoqués par un autre medium, la peinture, qui se charge de dépouiller le signe d’une partie de son caractère arbitraire. Les mots se mettent à vivre, semblables à des images. L’inscription proclame ostensiblement son statut de signifiant mais aussi la fonction mimétique qui lui est assignée, sa forme se voyant contaminée par le signifié. On pressent que quelque chose relie étroitement la lettre peinte et l’acte de peindre et que les mots, à la différence de ce qui se passe chez Magritte, ne tombent pas du ciel de l’écriture sur la surface de la toile.

À plusieurs reprises, les œuvres d’Étienne Pressager ou ses beaux textes si éclairants évoquent la métaphore de la broderie ou du travail avec le fil 28. Il me semble que l’étroitesse des rapports qu’entretiennent chez lui mots et images ne saurait être mieux caractérisée que par l’analogie avec le tissage. Mots et image se comportent entre eux comme la chaîne et la trame du lissier. Le tissage permet de mieux saisir à quel point le plan des mots, par définition bidimensionnel, peut se voir rabattu sur celui, ambigu, de la représentation peinte et comment, à l’inverse, l’espace de la représentation peinte est troublé, comme peut l’être la surface de l’eau, par la présence des mots. Deux sortes d’espaces viendraient donc à s’entremêler, produisant un entre-deux qui est un lieu indéterminé entre le plan et la troisième dimension. Nous expérimentons cette ambivalence lorsque nous nous concentrons alternativement sur les mots, sur la représentation figurée, puis à nouveau sur les mots. Une œuvre comme En leur absence ou quatre-vingt-une entrevues de 1998 est formée par une série de représentations sur papier gris à partir d’objets traités en négatifs — un peu comme les rayogrammes de Man Ray —, leur forme étant obtenue par l’emploi de couleur blanche réservée à leurs contours ; Le monde entre les lettres de 2001, montré à la Galerie Aline Vidal l’année suivante, est une suite de caractères d’imprimerie suggérés par les négatifs partiels découpés dans des plaques d’aluminium chromé. On ne perçoit l’existence de lettres, donc de mots à déchiffrer, que dans un second temps : à première vue, on ne voit qu’une suite de formes inégales. L’évidence des lettres fait basculer tout le système dans un espace plan, celui du texte, alors qu’à première vue il s’agissait d’un espace d’objets matériels aux formes inégales.

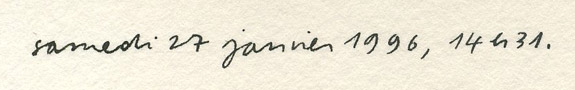

Mais toute une part considérable du travail récent de Pressager retient un autre statut des mots. On pourrait l’appeler autographique et biographique à la fois, dans la mesure où il s’agit de mots écrits à la main, griffonnés comme une lettre adressée à un ami, et que ces mots s’inscrivent dans des représentations dessinées et plus rarement peintes. Le fait que le dessin comme forme la plus subjective de la représentation plastique soit associé à l’écriture autographe n’est pas étranger au fait que ces travaux ont un caractère très nettement biographique. Une façon de «vie (de peintre) mode d’emploi». En 1996, dans une série de grands dessins de 153,5 cm sur 112,5 et qui porte le titre Les grandes bavardes, il met au point un principe d’exécution qu’il explique lui-même ainsi : «Sur de grandes feuilles de papier blanc utilisées simultanément, divers gestes sont inscrits au lavis. Chaque trace est immédiatement commentée par un petit texte écrit à l’encre à côté d’elle. Il indique le jour et l’heure de l’intervention, son emplacement sur la page, le type d’outil utilisé, le degré de dilution de l’encre, etc.» 29 Visuellement, ces feuilles ressemblent à une surface de verre sur laquelle on aurait peint et écrit — donc au Grand Verre de Marcel Duchamp — en raison de l’indétermination du plan qui en résulte, imputable aussi bien aux différents traitements que reçoit le texte — tantôt une longue ligne, tantôt un paragraphe serré, tantôt encore une ligne écrite selon un arc de cercle, etc. — qu’au caractère accidentel du lavis qui est simplement le résultat de l’impact d’une brosse, d’une éponge, etc. sur le papier. (On voit qu’à l’occasion Pressager revisite les mythes antiques de l’illusionnisme pictural.) Mais cet ensemble est la scène d’une situation conflictuelle que l’auteur évoque comme un grand désarroi 30 : en voulant décrire avec précision chaque geste qui aboutit à un accident visuel sur la surface du papier blanc, il cherche en quelque sorte à décrire chaque mouvement de dés lancés par le créateur. Autrement dit, le hasard, à défaut d’être aboli, est décrit, non pas à travers ses effets sensibles, mais à travers sa phénoménologie. Les jeux les plus élémentaires du peintre donnent naissance à des agrégats discursifs dont le seul propos est de renvoyer aux jeux. Les grandes bavardes relèvent de ce que Hans Blumenberg nomme, à propos du poème de Mallarmé, le «rituel de la contingence.» 31

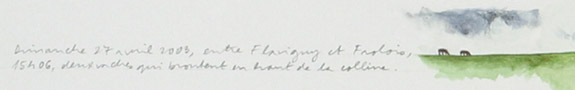

Dans la série intitulée Traversées (2002–03), Pressager utilise de grandes feuilles larges de 64 centimètres et hautes de 48, sur lesquelles il recadre un horizon d’objets accessibles au regard, éloignés ou au contraire tout près de l’observateur, dont il dessine avec un grand soin chaque détail qu’il accompagne d’une inscription portant l’heure et la minute exactes ainsi que la légende précise et froide. Le regard du spectateur parcourt ainsi une tranche d’observations très minutieuses mais fragmentaires, les objets examinés n’étant jamais représentés dans leur totalité. Fragments de temps et fragments d’espaces forment le journal de bord d’un pur regard et d’un enregistrement mécanique du temps. À nouveau comme dans des travaux précédemment évoqués, le peintre travaille sur les interstices, ce mot magique qui désigne à la fois du temps et de l’espace, car les blancs de la feuille, qui sont à la fois des plages de temps, sont aussi présents que les zones occupées par le dessin et le texte. Pressager procède à une sorte de topo-tomie en même temps qu’à une chrono-tomie, sectionnant la continuité phénoménologique de la perception des objets, et du temps que nous prenons pour les représenter.

Dans l’œuvre de Pressager entre une donnée qui, présente aussi à l’occasion chez Magritte et chez Broodthaers, structure plus nettement son travail. Il s’agit de l’intrigue. Les grandes bavardes, mais davantage encore les Traversées, avec leurs alternances de blancs et de pleins, de textes puis de silences, avec cette succession de stases qui rythment l’espace de la feuille, évoquent des plans qui réuniraient les données d’une enquête qui pourrait bien être policière. Certes, une enquête qui serait, comme on dit, au point mort car tout cela ne nous apprend rien, finalement. Mais c’est aussi la raison pour laquelle cela nous intrigue. À la différence de Magritte qui fait surgir l’inquiétant ou l’insolite de la contiguïté d’objets (et de mots) qu’on ne s’attendait pas à rencontrer ensemble, Pressager tisse la trame d’une possible intrigue par le seul recours de l’acte de dessiner ou de peindre. Il ne se complait pas à convoquer la figure du peintre en héros d’une fiction comme cela a été fait dans les années 1960–70, et à faire du tableau un épisode de cette fiction, relayée d’une exposition à l’autre. Il paraît conférer au récit une fonction tautologique mais en réalité, les mots nous apprennent toujours quelque chose, ne serait-ce que la temporalité dans laquelle le peintre inscrit formes et mots. Le renoncement à toute fiction n’enlève donc pas au texte sa charge de mystère : tout au contraire, sa précision maniaque nous le rend suspect. Ne voudrait-il pas dire autre chose ? ou quelque chose de plus que ce qu’il prétend dire ? L’intrigue — l’intriguant — naît alors de l’absence d’intrigue. Cela signifie que de la juxtaposition des mots et des formes naît une histoire que les mots seuls ou l’image seule ne suggèrent pas. C’est l’histoire même de cette surface blanche qui est devenue constellation de signes.

Notes

25 Infiniment plus exigeant que Magritte pour qui la maîtrise technique n’était pas primordiale. Il suffit de regarder certaines de ses peintures de près.

26 mais une tache dans la marge d’une feuille peut aussi bien remplir ce rôle : elle aussi contribue à l’évidence du caractère fictif de la représentation peinte.

27 Ainsi, dans Comme il est écrit je disparais (gouache sur papier du 9 avril 1991), la couleur est d’abord blanche puis finit peu à peu, d’un mot à l’autre, par se confondre avec la couleur brune du fond sur lequel les caractères sont censés se détacher. Dans un ensemble de 4 sérigraphies de 2002 intitulé barbouille…, les beaux caractères imprimés du mot «barbouille» sont maculés d’un barbouillage (il en est de même pour les mots «brouille», «gribouille» et «souille»)

28 Ainsi, la série de 1996 intitulée «Sur le fil»

29 Dans Fil, lavis, École des beaux-arts de Quimper, 1996, p.7.

30 Ibid;

31 Hans Blumenberg, Die Lesbarkeit der Welt, Francfort s. M ; 1989, p.315.

Le jardin suspendu

Texte de Marie Treps, catalogue de l’exposition au Centre d’art contemporain de Castres, coproduit par la maison des expositions de Genas, 1995.

Espace clos, épargné, à l’abri de barricades mystérieuses où se brisent les grondements du monde. Ici, la nature enfin domestiquée, ordonnée par la main humaine pour le bon plaisir, le simple agrément des sens, apparemment. Ou bien, plus profondément, espace grand ouvert au ciel, intuition de l’harmonie cosmique, nostalgie d’un Éden perdu…

Lieu des découvertes solitaires de l’enfance, qui déjà n’est plus paradisiaque, car le temps est là plus qu’ailleurs palpable, à l’oeuvre au grand jour dans l’alternance des saisons, la fleur bientôt fanée, l’ivresse éphémère de l’insecte, l’oiseau soudain absent, l’évanescence d’un parfum. Lieu magique pourtant, suspendu hors de l’autre temps, celui des machiavéliques pendules, par la grâce de rituels inlassablement répétés, fouiller la terre avec un bâton, tracer sur la poussière de vains hiéroglyphes, aligner des cailloux… dresser patiemment d’improbables dispositifs à piéger l’instant : toute cette effervescence qu’on nomme «ennui» pour la simple mauvaise raison qu’elle n’a aucune prise sur le monde, mais qu’aussi elle ne se donne même pas l’alibi d’y faire croire. Ces peintures-là : un piètre stratagème imaginé pour retrouver l’état d’oubli, quand partout des rumeurs effarées nous assaillent ?

Si cela est, on n’est pas dupe, ou alors pas longtemps, car le subterfuge est dénoncé dans son accomplissement même. Derrière la séduisante promesse de tranquillité offerte par une représentation pimpante des merveilles de la nature, pointe l’allégorie. Voyez, les baies sont toxiques, les raisins ne sont même pas mûrs, les branches flottent dans un espace improbable, à jamais privées de sève, comment les graines pourraient-elles germer ? Et nous qui ne demandions qu’à nous laisser bercer par l’illusoire beauté des apparences, nous voilà piégés, surpris en flagrant délit de futilité. Mieux vaut en rire, franchement. Ce ne sont pas des Natures mortes qui nous sont offertes, mais des Vanités

En désespoir de cause, et pour se rassurer en attendant mieux, ne peut-on miser sur les avantages de la forme alliée à la méthode systématique, c’est-à-dire sur l’artifice ? Par exemple disposer un traquenard, conçu dans le détail et mis en place avec la plus scrupuleuse circonspection, à la manière cartésienne, dans l’espoir de capturer de menus fragments du temps qui passe et où il ne se produit rien de particulier.

Pareil déploiement destiné à si peu, à si fugace, quelle dérision direz-vous. Bien sûr. Mais l’impalpable traqué avec tant d’insistante opiniâtreté, avec une vigilance obsessionnelle qui tient peut-être du vice, est-ce qu’on sait, n’aurait-il pas une chance de se matérialiser ainsi sous nos yeux ? On voudrait voir apparaître un semblant de réponse, l’esquisse d’un ordonnancement secret, un embryon de signification, quelque chose enfin… L’espoir de mettre, même illusoirement, un peu d’ordre dans le désordre du monde est si acharné, n’est-ce pas. D’ailleurs, pour que l’inventaire soit complet, objectif, irrémédiable enfin, les mots sont appelés à la rescousse : on pense alors être parvenu tout au bord du mystère, on chauffe, on brûle.

Et voici que tout se défait. Trahison. Les mots annulent ce qui ne demandait qu’à être, tout bêtement, tout simplement. Les mots figent ce qui ne pouvait que glisser… Nous voilà bien attrapés, le piège était grossier, grossièrement grossier, il se referme sur notre obstination à vouloir maîtriser le sens. Quand cesserons-nous de tomber dans le guet-apens de la forme ?

Le rire du casuiste

Texte de Denis Pelletier pour le catalogue de l’exposition à la Synagogue de Delme, 1994.

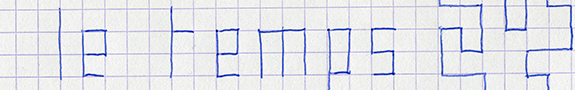

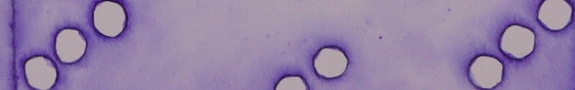

L’exposition d’Étienne Pressager à la Synagogue de Delme réunit trois ensembles de travaux. Sur une série de peintures de grand format s’affrontent des formes géométriques — noir, blanc et gris à l’exception de toute autre couleur — parfois en plusieurs épisodes. Simple titre ou morale d’une fable dont les personnages n’auraient d’existence qu’abstraite, les légendes qui les accompagnent ont la fragilité du crayon papier pour rendre raison d’un affrontement qui les dépasse. Dans un bloc cubique posé au cœur de l’espace, 72 petites peintures ovoïdes en couleurs s’essaient à représenter ce qui demeure visible à l’œil refermé sur l’éblouissement de la lumière. Peut-être afin de souligner la futilité de l’image, à moins qu’il ne s’agisse de multiplier les traces d’une expérience éphémère, chacune de ces peintures est accompagnée d’un texte qui tantôt redouble la description, tantôt décrit l’effet espéré ou la démarche suivie, tantôt n’est qu’un aveu d’impuissance : «Mes yeux sont fermés et ce qu’ils voient ne peut se voir au dehors. Ni œil, ni œuf, ni fruit coupé. Ni rond dans l’eau, ni aile de papillon, ni cible, ni zéro, ni autre chose». Le dernier ensemble juxtapose les 26 lettres d’un alphabet turbulent, chacune enroulée d’une façon ou d’une autre sur elle-même, en sorte que l’alphabet semble revendiquer la troisième dimension que lui refuse l’écriture, et ne l’obtient qu’au prix d’une lisibilité perdue. En prenant la place de l’image, le texte — la lettre — abandonne sa puissance de miroir, ou de commentaire, ou de redondance, pour s’offrir à l’œil comme une énigme narquoise.

Aucun des matériaux n’emprunte directement au réel et à sa représentation. Étienne Pressager a construit un monde dans le retrait du monde, l’espace qu’il explore est un écart. Il le décrit moins par l’énonciation, fût-elle picturale, des principes qui l’ordonnent, que par l’énumération inachevée des situations qui s’y présentent. Chacune des peintures est une narration, soumise à la règle d’une combinatoire géométrique. Pour autant, elle existe indépendamment des autres, en sorte qu’il serait vain de rechercher la trace d’un récit unique derrière la cohérence formelle de l’ensemble. Chaque exposition d’Étienne Pressager prend la forme d’un inventaire des circonstances, dont lui-même se serait retiré pour les livrer dans leur nudité d’objets.

«Inventaire des circonstances» : j’emprunte cette expression à l’univers des casuistes du XVIIe siècle, dont les manuels étaient des catalogues de «cas de conscience». Chacun de ces cas édifiants exposait une difficulté pratique suivie de sa résolution aux termes de la morale chrétienne, et leur juxtaposition formulait un savoir cumulatif où l’immanence du droit imposait au quotidien sa souveraineté. Mais, dans les interstices d’un discours juridique où l’individu semblait s’effacer devant la loi, se dessinait en creux l’espace d’une conscience de soi et d’une liberté, conquises dans le jeu même des contraintes.

Je n’invoque pas la casuistique pour donner à cette peinture la profondeur d’une histoire du sacré. Je pourrais citer l’univers de don Quichotte, les maquettes de Poussin, ou l’esthétique théâtrale commune au Calderon de La vie est un songe et à Baltasar Gracián, ce théologien espagnol qu’un traité d’esthétique conduisit en exil. Je veux simplement suggérer l’analogie de démarches où le monde n’est dicible que dans la construction d’un théâtre qui se tient à l’écart de lui, où la conscience individuelle s’affirme dans sa propre tension à disparaître hors des limites qu’elle fixe à son discours. Je crois qu’il y a quelque chose de l’exil volontaire dans l’œuvre d’Étienne Pressager, exil de la peinture hors du monde afin de dévoiler le monde, exil du peintre hors de sa peinture, pour que cette absence même impose l’évidence de son regard.

L’humour tient là sa part, nous ne croyons plus aux histoires édifiantes et à leurs morales, et celles de Delme nous sont offertes dans le retrait moqueur d’un rire attentif au piège qu’il a dressé : que ferons-nous de cette cohérence torve imposée à notre regard ? Libre à nous d’en déjouer les contraintes, ou de nous abîmer dans leur jeu de miroirs. Nous pouvons aussi nous étonner de notre malaise, ou parier sur notre communauté avec le peintre réduit au silence. «Oui et non», telle est la règle. L’espace du casuiste est ouvert au plaisir, Étienne Pressager joue moins de nous qu’il ne nous invite à jouer avec lui. Mais les trois dernières lettres de l’alphabet dessinent aussi l’enfermement d’«une fin en soi», l’X de l’indénombrable se replie en étoile de David, le rire nous livre sa raison inquiète et son poids de douleur. L’élégance de la ligne n’est pas un détachement, le crayon et le pinceau ont leurs imperfections acceptées, la vigueur des à-plats est généreuse. Quelque chose dans l’image murmure ceci : la peinture est fragile, il ne faut pas rendre les armes.

Texte de Corinne Charpentier

Texte de Corinne Charpentier écrit pour le catalogue de l’exposition collective «Welcome to our neighbourhood», Stadtgalerie Saarbrücken, juin 2007.

Même s’il doit s’agir d’un hasard décidé, les séries récentes d’Étienne Pressager s’astreignent délibérément à un principe qui préside à leur réalisation. L’artiste décrit «Tenants et aboutissants», ici présentée pour la première fois, en ces termes: «chacune des trois cent trente-trois planches de la suite «Tenants et aboutissants» reprend un ou plusieurs éléments de la composition immédiatement précédente ou, plus rarement, d’une autre plus ancienne. Un texte écrit en bas de page décrit au fur et à mesure les différentes opérations plastiques. Paradoxalement, ces très fortes contraintes autorisent une plus grande liberté graphique qu’à l’accoutumée.»

Les dessins d’Étienne Pressager prennent volontiers l’apparence de dessins d’observation, comme ceux qui illustrent les livres anciens des naturalistes. Figurant avec minutie des portions de réel, ces dessins sont annotés avec mention du lieu de leur exécution, mais aussi du détail des minutes auxquelles sont advenues les différentes étapes de leur réalisation. C’est le cas des «traversées», sortes de comptes-rendus partiels de paysages, mais aussi de la série «juge et partie», où l’écriture et le dessin viennent sanctionner une première réalisation picturale, en commentant les ratés, et en soulignant les imprécisions.

Dans «Tenants et aboutissants», la part donnée au réel se restreint avec l’abandon de la figuration, comme pour mieux révéler la véritable nature de ces entreprises sérielles. C’est donc le dessin qui servira de base pour produire d’autres dessins. L’objet de l’observation, semble-t-il, est le dessin lui-même, comme il pouvait l’être dans «juge et partie», mais cette fois complètement détaché de la chose à représenter. Ici pas de jugement de valeur quant à ce qui serait réussi ou ce qui ne le serait pas. Restent les actions, toutes décrites au passif par une écriture manuscrite mais régulière, quelque peu obstinée. Le vocabulaire se veut objectif, la précision du dessin d’observation s’est déplacée pour être celle des termes qui désignent ces formes abstraites, purement plastiques.

Un sentiment très ambivalent naît à l’examen de ces dessins. Probablement car tout ici cherche à mettre à distance, à objectiver, à calibrer. Les annotations cherchent à convaincre de l’imparable conscience que ce dessin semble avoir de lui-même, de l’histoire immédiate qui conditionne son existence, de ses composantes physiques. Le contrôle et l’emprise sur le réel semblent être de mise et pourtant, ce qui advient, c’est paradoxalement le contraire. Les formes picturales semblent s’émanciper avec une grande liberté, de cette écriture qui cherche à les décrire. Elles sont irréductibles à leur description, elles ont leur propre mode d’existence, leur propre capacité à occuper l’espace, à se succéder et à analyser les évolutions qui les animent. Si Étienne Pressager semble s’étonner de cette liberté graphique c’est peut-être pour affirmer encore un peu de distance d’avec cette liberté et ce plaisir du dessin qui pourtant se lit à chaque geste, qui produit cet autre réel emprunt d’amusement, de glissements, d’échappatoires et de dérivations, qu’aucun mot ne saurait justement décrire.

Parce qu’il est attentif aux mots et à leur construction, il n’aura probablement pas échappé à l’artiste cette signification particulière de «tenant», qui est aussi un «motif décoratif figurant un personnage soulevant un ornement». Une sorte de poupée russe du motif, avec pour intermédiaire un personnage.

Ici, le dessin «tient» donc le dessin qui lui succède ou qui le précède, et ce personnage intermédiaire serait sans doute la figure de l’artiste qui, dans une recherche de l’effacement, se décrit néanmoins à travers ce qui demeure son action, le temps qui s’écoule, une séquence de vie, et probablement un temps passé, et donc perdu. Faut-il le rappeler, un point dessiné dans l’espace d’une feuille est toujours un moment passé. Là est l’ambivalence qui rend si singulière la pratique d’Étienne Pressager, cette dualité permanente entre analyse, contrôle et conscience d’une part, et réalité indicible, irréductible, indomptée, d’un ici et maintenant voués à disparaître en permanence, dans l’absence toujours renouvelée d’un réel aboutissement.